Menu

- サントリーホール

- サントリーホール主催公演 2025–26シーズン

- サマーフェスティバル 2025

- テーマ作曲家 ジョルジュ・アペルギス

国際作曲委嘱シリーズNo. 47 テーマ作曲家 ジョルジュ・アペルギス オーケストラ・ポートレート(委嘱新作初演演奏会)/室内楽ポートレート(室内楽作品集)/レシタシオン/作曲ワークショップ×トークセッション/現代声楽作品のためのヴォーカル・マスタークラス(無伴奏独唱作品のための)

世界の第一線で注目される作曲家に焦点を当て、作品を紹介します。サントリーホール開館当時に武満徹(1930〜96)が提唱した「ホールが創造空間となる」ことを目指し、毎年管弦楽作品を委嘱し、世界初演を行います。47作品目となる今回は、ジョルジュ・アペルギスを迎えます。フランスにおけるミュージック・シアターの先駆者として知られるアペルギスは、近年、器楽作品も大きな注目を集めています。作風が色濃く表れる室内楽、さらに代表作「レシタシオン」など多彩な魅力に迫ります。

オーケストラ・ポートレート

(委嘱新作初演演奏会)

8/29

(金)

19:00開演

(18:20開場)

大ホール

当公演は、初代監修を務めた武満徹の意向を受け継ぎ、下記のコンセプトで構成されています。

- 作曲家自らが影響を受けた作品(歴史的視点)

- 可能性を秘めた若い世代の作品(未来への展望)

- サントリーホールのために書き下ろされる新作(現在)

-

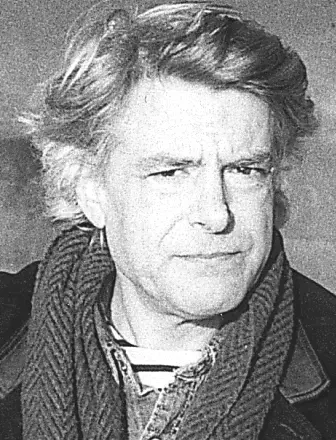

ジェルジ・クルターグ(1926~):

『石碑』作品33(1994)

György Kurtág: ΣΤΉΛΗ [Stele], Op. 33

-

ハビエル・キスラント(1984~):

『ルクス プルウィア』(2025)世界初演

Javier Quislant: Lux pluvia [World Premiere]

-

ジョルジュ・アペルギス(1945~ ):

アコーディオン協奏曲(2015)日本初演

Georges Aperghis: Accordion Concerto [Japanese Premiere]

- アコーディオン: テオドーロ・アンゼロッティTeodoro Anzellotti, Accordion

-

ジョルジュ・アペルギス:

大管弦楽のための『エチュード』 VI、VII、VIII(2014, 2015, 2025)日本初演

*Ⅷのみサントリーホール委嘱新作

Georges Aperghis: Études VI, VII and VIII for Large Orchestra [Japanese Premiere]

[VIII…commissioned by Suntory Hall]

- 指揮:エミリオ・ポマリコEmilio Pomàrico, Conductor

- 東京交響楽団Tokyo Symphony Orchestra

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ/駐日ギリシャ大使館

■料金

- 指定席 S席 4,500円/A席 2,500円/U25席 1,000円

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月7日(水)10:00〜9日(金) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月10日(土)10:00〜 |

※先行期間中は窓口での販売はございません。

室内楽ポートレート

(室内楽作品集)

8/24

(日)

15:00開演

(14:30開場)

ブルーローズ(小ホール)

-

ジョルジュ・アペルギス(1945~ ):

Georges Aperghis:

-

ヴァイオリン独奏のための『イ・イクス』~ヤニス・クセナキスに捧ぐ~

(2001〜02)I.X. for Violin Solo — in memoriam Iannis Xenakis

-

サクソフォーンとヴィオラのための『ラッシュ(素早く)』(2001)

Rasch for Saxophone and Viola

-

ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための『三重奏』(2012)

Trio for Piano, Violin and Cello

-

ヴァイオリン、アコーディオン、打楽器のための『カルステン三重奏』(2021)

Carsten Trio for Violin, Accordion and Percussion

-

クラベスとヴァイオリンのための『束の間のレクイエム』(1998)

Requiem furtif for Claves and Violin

-

2人の打楽器奏者/役者のための『再会』(2013)

Retrouvailles for Two Percussionists/Actors

-

ソプラノ、クラリネット、打楽器のための『7つの恋の罪』(1979)

Les 7 Crimes de l’ amour for Soprano, Clarinet and Percussion

-

(ザルブを演奏する)打楽器奏者のための『取っ組み合い』(1978)

Le Corps à corps for Percussionist (playing zarb)

- ヴァイオリン:尾池亜美Ami Oike, Violin

- ヴァイオリン:牧野順也Junya Makino, Violin

- ヴィオラ:東条 慧Kei Tojo, Viola

- チェロ:山澤 慧Kei Yamazawa, Cello

- ピアノ:大瀧拓哉Takuya Otaki, Piano

- クラリネット:田中香織Kaori Tanaka, Clarinet

- サクソフォーン:井上ハルカHaruka Inoue, Saxophone

- アコーディオン:テオドーロ・アンゼロッティTeodoro Anzellotti, Accordion

- 打楽器:クリスティアン・ディアシュタインChristian Dierstein, Percussion

- 打楽器:會田瑞樹Mizuki Aita, Percussion

- 打楽器:飯野智大Tomohiro Iino, Percussion

- ソプラノ:薬師寺典子Noriko Yakushiji, Soprano

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ/駐日ギリシャ大使館

■料金

- 指定席 4,500円/U25席 1,000円

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月7日(水)10:00〜9日(金) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月10日(土)10:00〜 |

※先行期間中は窓口での販売はございません。

レシタシオン

8/30

(土)

13:30開演

(13:00開場)

ブルーローズ(小ホール)

-

ジョルジュ・アペルギス(1945~ ):

Georges Aperghis:

-

2人の打楽器奏者/役者のための『再会』(2013)

Retrouvailles for Two Percussionists/Actors

- 打楽器:クリスティアン・ディアシュタイン/飯野智大Christian Dierstein / Tomohiro Iino, Percussion

-

1人の声のための『レシタシオン』(1978)

Récitations for Voice Solo

- ヴォーカル:ドナシエンヌ・ミシェル=ダンサクDonatienne Michel-Dansac, Vocal

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ/駐日ギリシャ大使館

■料金

- 指定席 4,000円/U25席 1,000円

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月7日(水)10:00〜9日(金) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月10日(土)10:00〜 |

※先行期間中は窓口での販売はございません。

作曲ワークショップ×トークセッション

8/23

(土)

19:00開始

(18:30開場)

ブルーローズ(小ホール)

公募した採用作品を実演、アペルギス自ら作品を解析する特別なワークショップです。

第1部

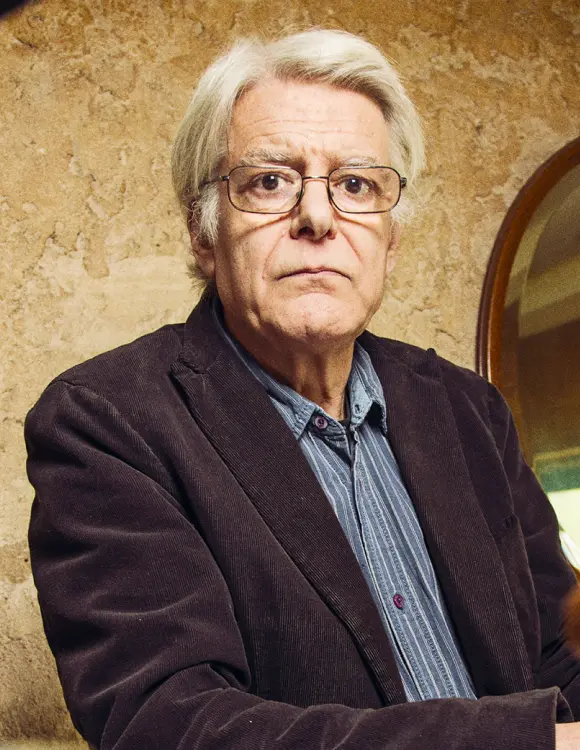

ジョルジュ・アペルギス × 細川俊夫 トークセッション(日本語通訳付)

[Part 1] Georges Aperghis×Toshio Hosokawa Talk Session

第2部

若手作曲家からの公募作品クリニック/実演付き(Call for Scores)

[Part 2] Call for Scores

-

柴田 歩:

『真贋の境界II』ソロ・フルートのための

Ayumu Shibata: Border between ‘original’ and ‘replica’ for Flute Solo

-

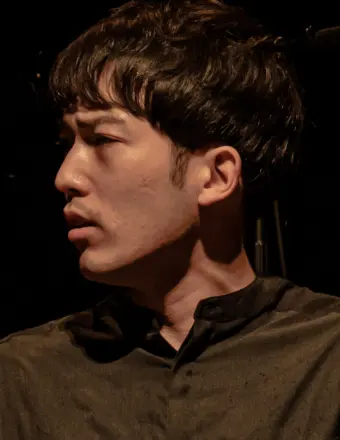

趙 亮瑜:

『無根の樹』プリペアド・ヴァイオリンとチェロのための

Liangyu Zhao: Rootless Tree for Prepared Violin and Cello

-

渡部瑞基:

『Baum Test I』ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための

Mizuki Watanabe: Baum Test I for Violin, Viola and Cello

- レクチャー:ジョルジュ・アペルギス/細川俊夫Georges Aperghis / Toshio Hosokawa, Lecture

- フルート:今井貴子

- ヴァイオリン:河村絢音

- ヴィオラ:甲斐史子

- チェロ:上村文乃

- 通訳:名嘉地 圭Kei Nakaji, Interpreter

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ/駐日ギリシャ大使館

■料金

- 自由席 1,000円

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月7日(水)10:00〜9日(金) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月10日(土)10:00〜 |

※先行期間中は窓口での販売はございません。

現代声楽作品のためのヴォーカル・マスタークラス

(無伴奏独唱作品のための)

※日本語通訳付

8/27

(水)

19:00開始

(18:30開場)

ブルーローズ(小ホール)

ドナシエンヌ・ミシェル=ダンサクがアペルギスの独唱作品あるいはその他の現代作曲家の独唱作品をレッスンします。

-

小阪亜矢子Ayako Kosaka, Vocal

ジョルジュ・アペルギス:『6つの渦』より「渦3」

Georges Aperghis: : “Tourbillon 3” from 6 Tourbillons

-

浅野千尋Chihiro Asano, Vocal

ジョルジュ・アペルギス: 1人の声のための『レシタシオン』より 第10曲

Georges Aperghis: No.10 from Récitations for Voice Solo

-

薬師寺典子Noriko Yakushiji, Vocal

ジョルジュ・アペルギス:『広告』より 第1曲「コーンフレーク」

Georges Aperghis: No.1 “Corn flakes” from Pubs - Reklamen

- 講師:ドナシエンヌ・ミシェル=ダンサクDonatienne Michel-Dansac, Instructor

- 通訳:名嘉地 圭Kei Nakaji, Interpreter

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ/駐日ギリシャ大使館

■料金

- 自由席 1,000円

| サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売: | 5月7日(水)10:00〜9日(金) |

|---|---|

| 一般発売: | 5月10日(土)10:00〜 |

※先行期間中は窓口での販売はございません。

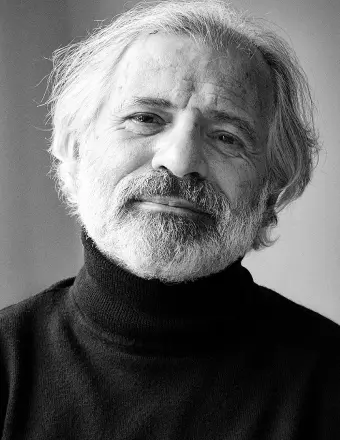

テーマ作曲家:

ジョルジュ・アペルギス

(1945~ )

20世紀のフランスにおけるミュージック・シアターの第一人者であり、器楽から映像・舞踊を伴う音楽に至る多彩な作品群を通して、音楽と広い意味での演劇性との関係を一貫して探究するその姿勢は、近年大きな注目を集めている。

画家の母と彫刻家の父のもと、アテネに生まれる。5歳ころピアノを始め、ラジオ、レコードで芸術音楽、ギリシャの民俗音楽に親しみ、両親の知人に個人的に音楽を教わる。

1963年パリに渡り、守衛をしながら生計を立てる傍らドメーヌ・ミュジカルのリハーサルを見学、カーゲル、ケージの創作美学に感銘を受け、同国人のクセナキスと親交を結ぶ。71年、フランス国営ラジオのプロデューサーでアヴィニョン演劇祭の音楽監督を務めていたギー・エリスマンからの依頼で、同演劇祭が注力していたミュージック・シアターを初めて手がける(『降霊術師イエロニモとその鏡の悲話』)。

アヴィニョンなどのフェスティバルで新進作曲家として活躍していた76年、パリ郊外のバニョレに「演劇と音楽のアトリエ(ATEM)」を設立。俳優と音楽家ともに、一般の老若男女を対象としたワークショップを継続し、約20のミュージック・シアターを創作。ATEMはその後何度か拠点を変え、アペルギスの引退(97年)後はT&Mと改称、2023年まで存続した。

00年、IRCAMで 4人の女声、エレクトロニクスとヴィデオのための『マシナシオン(計略)』を作曲。IRCAMとの共働は『ルナ・パーク』(11)、『シンキング・シングズ』(17~18)でも続けられ、これらの作品は、ミュージック・シアターという枠を超え、演者を伴う一種のメディア・アートとなっている。

ザルツブルク音楽祭で同音楽祭の委嘱作『コントルタン(不慮の出来事)』(05~06)が初演されて以後、ドイツ、オーストリアでの注目度が高まり、フランスでは本流やアカデミズムから距離をおいていたのとは対照的に、ドナウエッシンゲン音楽祭やダルムシュタット国際現代音楽夏期講習といった由緒ある場に招かれる。21年にはエルンスト・フォン・シーメンス音楽賞を受賞。これまでいずれもドイツで初演されてきたオーケストラのためのサイクル『エチュードI~VIII』(12~25、VIIIは今回が日本初演)は、『壁に耳あり』(1972)以来となる管弦楽曲である。

彼の作品でもっとも有名になったのが、ひとりの女声のための『レシタシオン(暗唱)』(1977~78)だろう。意味が明瞭となる一歩手前で切り取られた言葉の切れ端が、極度の技巧を駆使してありとあらゆる表情を込めて発せられる、音楽としての声の可能性を押し拡げた記念碑的作品である。ミュージック・シアターと並行して彼が作曲してきたオペラや器楽・室内楽作品でも、彼の言う「移された発話」、すなわち話し言葉や音素を思わせる細切れの音型が用いられ、不均等で快いリズムが生まれている。上述の『エチュード』における音型の集積は、彼が若い頃嗜んでいた絵画に似た質感をたたえている。潜在的な演劇性が宿るこうした作品とは対照的に、『7つの恋の罪』(79)や『再会』(2013)では明瞭な身ぶりが用いられる。

ATEMで演者・奏者との対話を重ねてきたアペルギスはまた、音楽家との信頼関係を重視しており、たとえば打楽器奏者ジャン゠ピエール・ドゥルエ、ソプラノ歌手ドナシエンヌ・ミシェル゠ダンサク、近年ではクラングフォルム・ウィーンがよき演奏者、アイディアの提供者となってきた。とりわけ、早くもプリペアド・ピアノのための『シマタ』(1970)で特異な音への関心を顕わにしていたアペルギスが、ドゥルエのために非西洋楽器や創作楽器を用いた作品を書いたことは特筆される。

最新作であるミュージック・シアター『地の工場』は2023年ルール・トリエンナーレで初演され、翌24年リール歌劇場でフランス初演が行われた。

[平野貴俊]

作曲家

※下線つきの氏名・団体名をクリックすると、

プロフィールがご覧いただけます。

出演者

※下線つきの氏名・団体名をクリックすると、

プロフィールがご覧いただけます。

ジョルジュ・アペルギスからのメッセージ

光栄にも細川俊夫氏からお招きいただき、「サントリーホール サマーフェスティバル 2025」で私の特集が組まれますことに大きな喜びを感じています。私はこれまで何度か東京を訪れて自作品を紹介したことがありますが、オーケストラ曲と室内楽曲両方を中心とするプログラムを提示するのは今回が初めてです。私はまた作曲家であるか演奏家であるかを問わず、新しい才能、とりわけ現代性とこれまで代々伝わってきた文化をどのように結びつけられるかを探究する人びとを見つけることにとても関心があります。とりわけ心を打たれたのは、ひじょうに尊敬するジェルジ・クルターグ先生と私の作品が並べて取りあげられるプログラムですが、ここでは、今回のためにオーケストラ曲を書くことを承諾してくれた若きハビエル・キスラントの作品も演奏されます。この機会を、ドナシエンヌ・ミシェル=ダンサク、テオドーロ・ アンゼロッティ、クリスティアン・ディアシュタイン、 エミリオ・ポマリコといった忠実な演奏家たちと共有することが待ち遠しくてなりません。作曲と声の演奏法のワークショップでも充実した経験ができればと思います。

聴衆の皆さんと近いうちにお会いし、このすばらしい瞬間をともに分かちあうことをたいへん楽しみにしております。

[ジョルジュ・アペルギス(平野貴俊 訳)]

テーマ作曲家 ジョルジュ・アペルギスについて細川俊夫(サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ監修)

ジョルジュ・アペルギスの初源的な音楽

人が言葉を発することは、人の最も初源的な行為である。人は言葉を発し、語り、うたう。そして 身体を響かせ、動作をする。それはそれだけで、 本来はとても感動的な行為なのだと思う。しかしそうした発音行為には、いつのまにかその人が属している社会の慣習が深く入り込んでくる。慣習は、その人の生きている場所の風土、歴史、政治、言語に深く根を下ろしている。その慣習は、人が発音することの根源的な感動や喜び、驚きを覆い隠してしまう。

アペルギスの代表的な声のための作品『レシタシオン』を聴くと、そうした人の発音行為にがんじがらめに入り込んだ慣習を解体し、新しく再構築される現場に立ち会うことになる。言葉、うたは、最小限の単位に解体され、その断片が強度に反復され、意味をなさない音と衝突する。そこに生まれるカオス、ノンセンス、驚き、ユーモア、諧謔の磁場の彼方から、何か新しい始原的な「うた」の誕生が予感させられる。

人の発音行為を解体し再構築する作業は、声楽作品から器楽作品に至り、さらに発展してアンサンブルから、大オーケストラ作品へ発展していく。

2025年の「サントリーホール サマーフェスティバル」では、アペルギスの代表作『レシタシオン』全曲演奏をはじめ、小さな器楽曲から、傑作アコーディオン協奏曲、そして大オーケストラのための新作を作曲者本人の立ち合いのもとに体験することができる。アペルギスと長年一緒に音楽を作り上げてきたヨーロッパの音楽家たちと共に、 日本の優れた若い音楽家たちも参加し、アペルギスの音楽の全貌を展望できるだろう。

日常的などこにでも転がっている素材が、音楽家の身体を通して、非日常的な世界へ跳躍していく。 それは作曲によって、私たちが忘れてしまった初々しい初源的な世界を再創造していく行為なのだろう。

[細川俊夫]

チケットに関するお問い合わせ

サントリーホールチケットセンター

サントリーホール・メンバーズ・クラブWEB新しいタブで開きます