サントリーホール サマーフェスティバル 2025 テーマ作曲家 ジョルジュ・アペルギス

A Dialogue with the World

Exploring the Work of Georges Aperghis

ジョルジュ・アペルギスの音楽は、世界との対話である。楽器の音と言葉の音が混ざりあうその音楽は、映画監督、画家、哲学者さらには人類学者の仕事にインスピレーションを得ている。多様な言葉が衝突する場であるその音楽は、舞台上の演技と映像、身ぶり、エレクトロニクスの音を大胆につなぎ合わせる。アペルギスはほとんどあらゆるジャンルの音楽・舞台で、60年以上にもわたり、たゆみなく実験を重ねてきた。そのカタログには現時点で8つのオペラ、17のミュージック・シアター、約40の声楽・器楽・オーケストラのためのアンサンブル作品、30の独奏曲、2人から10人の奏者のための40の室内楽曲がある。彼はまた、図像作品、上演を前提とした詩的なテクスト、集団即興のワークショップといったさまざまな形態の芸術作品も作ってきた。したがってアペルギスの作品はひじょうに多彩だが、そこには同じ特徴が何度も現れている。なかでも顕著なのは、まさしく個性的というほかないひとつの様式、すなわち音楽による語りである。急速で密度が濃く、そわそわした、ときにぎくしゃくとしたその語りは、対比の効果、驚きを与える要素、状況の突然の変化に満ちている。

アテネからパリへ、絵画から音楽へ

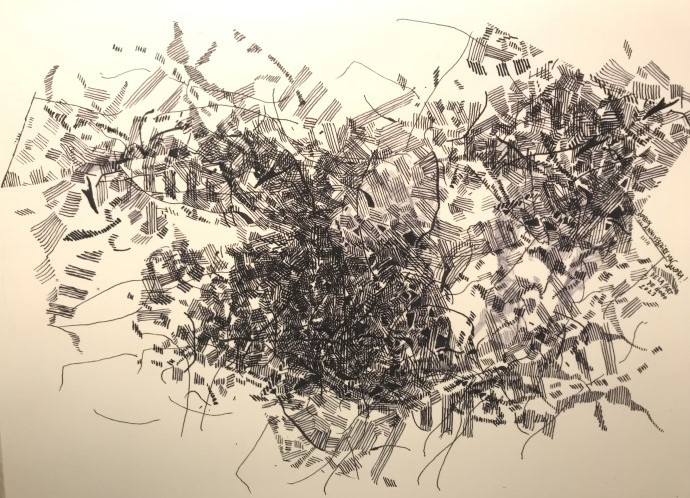

1945年、アテネで芸術家の家庭に生まれたアペルギスは、最初、視覚芸術に強く惹かれた。青春時代の一部を自分のアトリエで過ごした彼は、北米とヨーロッパの抽象表現主義の影響の下、アクション・ペインティング・スタイルでの創作を実践していたのだ。彼がまだ10代のうち、アテネの画廊 Nées Morphès(「新しい形式」)では、その油絵を展示する個展が2回開かれている。同時に彼は、音楽と演劇に対する関心も育てていった。

だがアペルギスが音楽の道に進むことを決意したのは、17歳でパリにやって来たときだった。ケージとフルクサスの世界を知り、クセナキス、その後カーゲルの音楽に親しんだ彼は、初期の作品をいくつか作り、Méta-Artとよばれる前衛的な集団に参加する。1960年代のあいだは、(もっぱら独学で)作曲家としての技術を身につけると同時に、ソルフェージュの慣習を無視した図形楽譜を作ることで、その技術を疑問視してもいた。

1960年代末は、1968年5月にフランスで起こった学生たちの暴動などの大規模な政治的出来事によって、文化、社会、美的なものに対する考え方に大きな変化が起こった時代である。そのなかでアペルギスは独自の道を歩んでゆく。彼にとって現代の芸術は、どのような形をとるにせよ、社会に対する批判である以上に、まずもって自由、実験、発明についての教えを授けてくれるものだった。たとえばミケランジェロ・アントニオーニの映画、ヴァージニア・ウルフの小説、ロバート・ラウシェンバーグの「コンバイン」のような、美しいと同時に驚きを与えてくれる作品を音楽で作ることは可能なのかと彼は問う。

音楽と舞台、あるいは舞台上の音楽

1964年に女優エディット・スコブ(1937–2019)と出会ったアペルギスは、スコブとの愛情に満ちた芸術上の関係を、数十年にわたり築くことになる。スコブがアペルギスに紹介した人びとには、劇作家アルチュール・アダモフ、映画監督ジョルジュ・フランジュ、演出家アントワーヌ・ヴィテーズ(アペルギスは1970年代から1980年代にかけて、ヴィテーズといくつかのプロジェクトで共働することになる)、その他フランスの知識人、芸術家のサークルにおいて主導的な人物たちがいた。

スコブは映画と演劇でキャリアを積むかたわら、アペルギスとともに、音、言葉、身ぶりを使った即興の技術を開拓するパフォーマーの小集団に属していた。それが1976年、パリ近郊の貧しい地区、バニョレに[アペルギスの主導によって]設立された「演劇と音楽のアトリエ(ATEM)」である。この即興の取り組みが目ざしていたのは、社会的な性質をもつ独自のプロダクション、地域の住民が臨席・参加し、そのテーマの決定に関与する劇だった。アペルギスは1971年のアヴィニョン演劇祭において、音楽を伴う舞台作品『降霊術師イエロニモとその鏡の悲話』で最初の大きな成功を収めていたが、こうした即興の作業を通して、舞台作品への取り組みをさらに進めることが可能となったのだ。音楽と演劇の境界線に位置する即興のワークショップが毎週、何年にもわたって続けられた結果、1976年に結成されたこのパフォーマーのささやかな共同体は、一種の実験的ミュージック・シアター劇団へと成長を遂げ、その領域横断的な名人芸は高く評価された。

この劇団が専門としたのは、現在「ミュージック・シアター」として知られる分野である。「ミュージック・シアター」とは何だろうか? アペルギス、マウリシオ・カーゲル、ディーター・シュネーベル、彼らに追随したその他多くの創作者たちの作品にしばしばこの呼称が使われるが、「ミュージック・シアター」とは音、言葉、演技を組織するさい、その基準となるのが、演劇やオペラの場合のような物語や劇の構造ではなく、音楽の構造(模倣、変形、ポリフォニーなど)であるような舞台パフォーマンスのことである。アペルギスはミュージック・シアター作品において、言葉の論理に回収されない「状況」を創りだす。その「状況」を俳優=奏者たちは、意表を突く、ときに遊戯的な方法で探ってゆく――笑いを誘い、大胆にもユーモラスであろうとするアペルギスの音楽は、現代音楽のなかでひじょうに稀少なものだ。したがって、厳密に音楽という点に限っていえば、アペルギスにとって作曲という領域は楽譜を書くことにとどまらず、解釈という領域は、その楽譜が指示する音を生みだすことにとどまらない。アントワーヌ・ジントがアペルギスの作品を論じた本(アルル、Actes Sud、1990)のタイトルに倣っていえば、彼は「音楽的身体」を作りあげているのだ。

小石と戯れる

1970年代以降のアペルギスには2つの顔がある。室内楽や管弦楽の作品を書く孤独な作曲家としてのアペルギスが作曲の際に念頭においていたのは、親密で友好的な関係を発展させながら共働してきた音楽家また演奏団体である。それらには、過去15年間だけを振り返ってみても、クラングフォルム・ウィーン(ウィーン)、ムジークファブリーク(ケルン)、ノイエ・ヴォーカルゾリステン(シュトゥットガルト)、イクトゥス(ベルギー)、リミックス(ポルト)などが含まれる。アペルギスのもうひとつの顔は、ミュージック・シアター劇団のリーダーまた監督としてのものである。上記ATEMのメンバーたちを率いた彼は、[ATEMを引退した]1997年以降、各々の新しいプロダクションのために特別に組まれたグループを主導した。

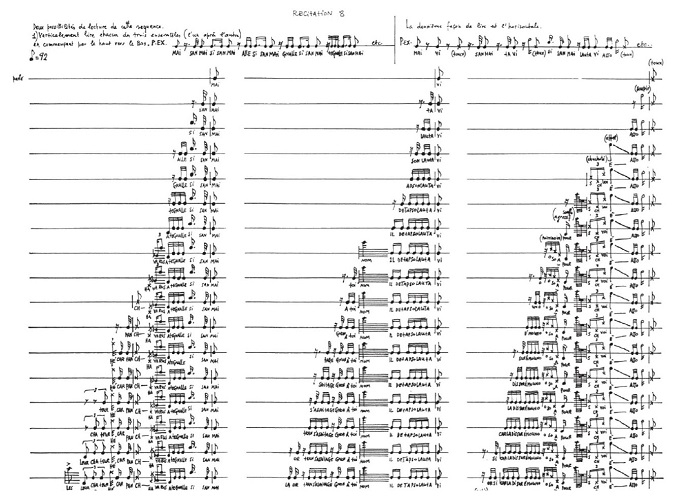

アペルギスの作品のなかにはしかし、この2つの側面の両方を示していると思われるものもある。そのひとつである一人の声のための『レシタシオン』(1978)は、それぞれ1分から4分の長さをもつ14の小曲からなり、演奏の順序は歌手の選択に委ねられている。各曲で探究されるのは、音、音節、声の音色の特質を結びつける特定の関係性である。一部の曲では、楽譜の外見が音楽形式を明瞭に示している。たとえば「レシタシオン1」は、音の小さなまとまりを、ときに充実させたり、ときに砕いたりして変化させることで構成されている。また「レシタシオン」の8、9、10、11、12は蓄積によって成り立っている。すなわち歌手がひとつの音(音素あるいは音節)を特定の高さで発すると、その音の前あるいは後に別の音が置かれ、その2つの音の前あるいは後にさらに別の音が置かれる、というように。このシステマティックとも思えるメカニズムを把握するのは一見容易なこととも映るが、何度かこの流れが繰り返されると、あふれんばかりの音の情報が知覚を完全に圧倒するようになり、歌われる「テクスト」の意味が即座に理解可能なものではないだけに、その威力は相当なものとなる。このように『レシタシオン』の各曲は、いわばミュージック・シアターの一場面の短縮版となっており、そこでソリストは演技のさまざまな流れを辿ることによって、さまざまな音楽上の登場人物を具現化してゆくのだ。だがこの「登場人物」を、演劇のあらすじによって説明することは不可能である。その人物とは、抒情的なヒロインでも物憂げな語り手でもなく、予期せぬ音楽上の組み合わせの論理のみが作りあげる、音のキマイラ[ギリシャ神話に登場する、頭はライオン、胴はヤギ、尾は蛇の火を吐く怪獣。転じて「異形のもの」といった意味をもつ]なのだから。

『レシタシオン』の一部の曲では、一連の音(低いド、高いファ♯、中音域のミなど)が一連の言葉の要素(音素「u」、音節「ki」など)、また一連の音の色彩(ゴングを思わせる音、フルートを思わせる音など)と固定的に結びついている。ある音を耳にするたび、同じ「テクスト」と「音色」が現れるというわけだ。アペルギスによるこれらの要素の扱い方は、子どもが小石、砂利、木の切れ端を使って遊ぶ様子を彷彿とさせる。彼はアルファベットを創りだし、それらの音素材をさまざまな順番で並べてみたり、架空の物語をスケッチしてみたりする――あるいはむしろ、楽譜に固定された寄せ集めからわれわれ自身の架空の物語を作りだす方法を、彼は与えてくれているのかもしれない。

ドナシエンヌ・ミシェル゠ダンサク(声)

クリスティアン・ディアシュタイン、ディルク・ロートブルスト(打楽器)

マルコ・ブラーウ(トランペット)

ゾフィー・リュッケ(コントラバス)

© Heinrich Brinkmöller-Becker, Ruhrtriennale 2023

大規模な形式と戯れる

関連のない要素を予期せぬ順序で配置して聴き手の注意と関心を引くというやり方は、むろん、『レシタシオン』の創作のみが示す特徴ではない。このアプローチはアペルギスの作品の大半にみられるものであり、そうした作品には時間的に規模の大きいものも含まれている(管弦楽作品、独立したミュージック・シアターなど)。アペルギスが好むのは、ひじょうに対比的な基礎的素材を扱いながら、それらがみずからの固有性やエネルギーを失うことなく共存できる、そのような形式を作りだすことである。異質性は驚きを呼びおこし、聴き手の好奇心を満足させることもあるが、異質性があまりにも顕著である場合には、聴き手の注意が散漫になってしまうこともある。それゆえ、作品にはそれぞれ固有の作曲法が求められるのであり、その方法は、別の素材を使った別の作品には再利用されえないのだ。

管弦楽のための『エチュード』は、形式についてのこうした考えを発展させるうえでこの上ない好機となった。人間が動かす大いなる音の装置たるオーケストラ、その響きを作りあげてきた音楽史の途方もない厚みを前にして、アペルギスは(新しい言語を発明する)モダン、(引用とアイロニーを通して過去と戯れる)ポストモダンのどちらの側にもつこうとしなかった。彼はただみずからの作曲技術を、経験にもとづく探究を進めるための手段として用いようとしただけだ。彼は2022年に刊行された、私との対談を収めた本のなかで、次のように語っている。「各々のエチュードは、『オーケストラを使って独自の[響きの]面をどのように作れるのか?』という問いに対する答えであり、始まりと終わりをもたない音楽という私の理想を実現しようとして生まれたものです」。こうして、本サイクルに属する作品群(すべてエミリオ・ポマリコの指揮によって初演された『エチュードI~IV』〔2012~14〕、『エチュードV~VI』〔2014~15〕、『エチュードVII』〔2022〕、最新作の『エチュードVIII』〔2025〕)には、それぞれまったく異なる楽器の組み合わせ、オーケストラの安定を欠いたテクスチュアが、2分以下(『エチュードVI』)から約20分(『エチュードVIII』)におよぶさまざまな規模で現れることになる。

エミリオ・ポマリコ(指揮)

テオドーロ・アンゼロッティ(アコーディオン)

バイエルン放送交響楽団

(ミュンヘン、ヘルクレスザール、2016年)

独自の語法による(イディオマティック)音楽

19~20世紀音楽の前衛主義者の後継たるアペルギスの音楽の特徴は、言語と意味を疑問視することにある。楽器、声、舞台のいずれのために書かれているかを問わず、その作品は音楽と発話のあいだの境界を探究する。音素、身ぶり、言葉の切れ目といった、人と人とのコミュニケーションにおける基礎的要素の知覚に対して疑問を突きつけるのだ。彼の作品はしばしば独白、沈思、みずからの語法(イディオム)に閉じこめられた個人に焦点を当てるが、最後にはつねに対話のための広い余地を作りだす。それは、そこでの表出力が既成の理論、伝達を前提としたメッセージに結びつくものではないからだ。むしろ彼の作品は、演奏会とオペラという装置によって形づくられてきたさまざまな想定を打ち砕く。アペルギスの作品はそのようにして、聴く人に次のことを伝えてくれる。世界はわれわれが現在見ているものとは異なるものかもしれないということ。人生は、彼の作品の形式にも似て、何事も計画通りには進まないということ。われわれの自由は、みずから下す意識的な決定のなかにだけでなく、何ものにも制御されない、知覚する行為そのものにもあるのだということ。そして聴衆は、たとえ意識していなくとも、作品につねに参加しているのだということを。(平野貴俊 訳)

※[]は訳者による補足

ニコラ・ドナン(Nicolas Donin)

ジュネーヴ大学教授(音楽学)。20・21世紀音楽の歴史、美学、創作プロセスを専門とする。最近、ジョルジュ・アペルギスとの対話集『イメージに富んだ対話』(パリ、Editions de la Philharmonie、2022) を刊行した。