【出演者・曲目変更のお知らせ】

6月19日(木)・21日(土)のイスラエル・チェンバー・プロジェクト(ICP)に出演を予定しておりました、ミハル・コールマン(チェロ)、ティビ・ツァイガー(クラリネット)、アサフ・ヴァイスマン(ピアノ)の3名は、昨今の国際情勢の影響により渡航ができないため、来日がかなわず、当公演への出演ができなくなりました。今回はゲストを迎え、曲目を一部変更して開催いたします。

伊東裕(チェロ)、コハーン(クラリネット)、秋元孝介(ピアノ)が両日とも出演し、上野星矢(フルート)は19日(木)にも出演いたします。

本インタビューの情報は掲載時点のものとなります。最新情報は下記リンクより公演詳細ページをご確認ください。

2025年のサントリーホール チェンバーミュージック・ガーデンの「CMGプレミアム」に登場するのは、今回初来日のイスラエル・チェンバー・プロジェクト(以下ICP)。以前に企画されながら、コロナ禍で延期となりようやく実現する待望の公演だ。2008年に結成されニューヨークとイスラエルを拠点に活躍するICPは、弦とピアノに加えクラリネットとハープというメンバー構成で、この来日公演ではユニークなプログラムの演奏会が2回予定されている。1日目は全曲で編成が異なる室内楽の粋を極めたプログラム、2日目はハープを中心とする室内楽とベートーヴェンの「英雄」(編曲版)を組み合わせてお届けする。

今回は、「シーズンゲスト」という形でヴィオラの赤坂智子が参加する(演奏会Ⅱでは葵トリオのヴァイオリニスト小川響子と、フルートの上野星矢も参加)。長くヨーロッパの室内楽シーンで活躍してきた赤坂智子に、その活動をまず振り返っていただき、既に10年以上共演しているICPと今回の演奏会について語っていただいた。

ヨーロッパへ渡り、演奏活動の拠点に

── 赤坂さんに最初にお会いしたのは、私が学芸員を務めていた水戸芸術館で2003年に行われた専属楽団「ATMアンサンブル」の演奏会「ウィーン幻想交響楽」で、原田幸一郎さん指揮するブルックナー:交響曲第7番の室内楽版と、シェーンベルクの室内交響曲第1番のウェーベルン編曲によるピアノ五重奏曲版にご出演いただきました。特に、難曲の後者での赤坂さんのすごい集中力に強く感銘を受けたことをよく覚えています。その後、気がついたらヨーロッパで大活躍される演奏家になられていた、という印象なのですが、ヨーロッパに渡られた経緯をお話しいただけますか。

赤坂 ありがとうございます。(桐朋学園大学の)学生の頃ですね。水戸芸術館にはその後「新ダヴィッド同盟」の演奏会にも出演しました。

ヨーロッパ行きの経緯は幸運でした。当時、学生で野良犬のようにフラフラしていましたが(笑)、今井信子先生が声をかけてくださり、スイスのジュネーヴ音楽院に来るように言われました。でも苦学生だからお金がないし…と思っていたら小澤征爾先生が、なぜか私のことを気に入ってローム(註:ローム ミュージック ファンデーション)に手紙を書いてくださり、その後審査に通過して奨学金をいただけました。

ジュネーヴ音楽院にて今井信子に師事ならびに同校助教授に就任。デュッセルドルフ・ロベルト・シューマン音楽大学にて後進の指導に当たり、現在ミュンスター音楽大学教授とライプツィヒ音楽大学客員教授を兼任する。在学中より、セイジ・オザワ 松本フェスティバルに出演。ルツェルン音楽祭、ヴェルビエ音楽祭、ザルツブルク音楽祭などに常時招かれ、コンサートではコンセルトヘボウ、ベルリン・フィルハーモニー、エルプフィルハーモニー、トーンハレ、ウィグモアホール、ウィーン楽友協会など各地の主要ホールにて室内楽、リサイタルに出演している。

── 幸運を呼びこめるのは赤坂さんご自身の力ですよ。ジュネーヴ音楽院に行き、すぐに助教授に就任され、そのまま拠点をヨーロッパにされたのですね。

赤坂 子供の頃からなぜか「いつかヨーロッパに出る」という気がしていました。出てみたら最初、言葉はできなかったけれども、不便はあまり感じなかったですね。スイスが日本と少し似ていたのも良かった。他者への敬意に基づく適度な距離感があり、考えが違っても感情を抑え、対立しないようにする。歴史上の経緯もあると思います。

7年住んで演奏活動も始めましたが、スイスは労働ビザを取るのが大変で。しんどくなっていたところ、当時つき合っていた方がベルリンを強く勧め、行くことにしました。

── ドイツはいかがでしたか。

赤坂 15年ベルリンにいますが、ドイツ人は難しい(笑)。理知に生の感情を乗せてくるので、思いやりが見えにくい。でも学んだことは非常に多いし、教職にもついて恵まれています。

ヨーロッパの室内楽シーン、フェスティバルで活躍

── 演奏活動についてお聞きします。2004年に第53回ARDミュンヘン国際音楽コンクールのヴィオラ部門で3位を受賞されましたが、その後は室内楽を中心に活動されています。室内楽に強く魅力を感じられたのでしょうか。

赤坂 ソロもやりますが80%は室内楽でしたね。まず、ヴィオラ奏者は人の音をよく聴くので。

私は演奏家としては、世界各地のフェスティバルでキャリアを積んできたんですよ。アンサンブルを渡り歩く感じ。ひとつのグループにいるのが感覚的に向いていなかった。

フェスティバルには独裁者がいないのが良いですね。「こうでなければならない」的な考えは、音楽においては、あまりふさわしくないと思うのです。

だからアマリリス弦楽四重奏団に加入を誘われたときも、最初は断りました。私は向いていない、と。でも気がついたら加入していて、私だけ異星人でしたが(笑)。ただ最近は組織の中に居られる性格になってきたかもしれません。

── 多くの音楽家と共演されてきたと思いますが、特に印象に残る方を挙げていただけますか。

赤坂 たくさんいます。レイ・チェン(ヴァイオリン)とかヴィルデ・フラング(ヴァイオリン)とか…。あと少し古い記憶だけれど、スラヴァ(ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ、指揮・チェロ)とか、メナヘム・プレスラー(ピアノ)とか。技術より「雰囲気」が心に残っています。

それからコロナ禍の頃何回か参加したベルリン・フィルですが、キリル・ペトレンコ(指揮)。ベルリン・フィルに出演した時、彼が振ったラフマニノフの交響曲第2番で、不思議な感覚になりました。違う人間になった、というか。彼はその場のエネルギー、ムードを変える力を持っています。控え目な人ですが、彼が考える理想郷を創造しようと必死なので、実現してあげたくなる。耳が良くてすばらしい人で、リハーサルも延々と続いて大変だけれど、でも芸術ってそもそもそういう作業じゃないですか。良い意味での「コーポレーション」ですね。

── ある意味、室内楽的ですね。

赤坂 最初から理論的に組み立てるよりも、イメージに向かって、組み立て方を考える方がたどり着ける気がします。だから良いボスとは、イメージやヴィジョンを示し、実現させるためにやり方を考えさせる人だと思います。私たち人間の進歩の歴史に通じますね。

演奏における身体もそうで、失敗を怖がっているとミスしやすいけれど、「ここに行きたい」というイメージに向け身体を総動員することで、萎縮せずアイディアを実現できる。

ルールは必要だけれど、それがすべてだと思うと逆にすべてを見失う気がします。

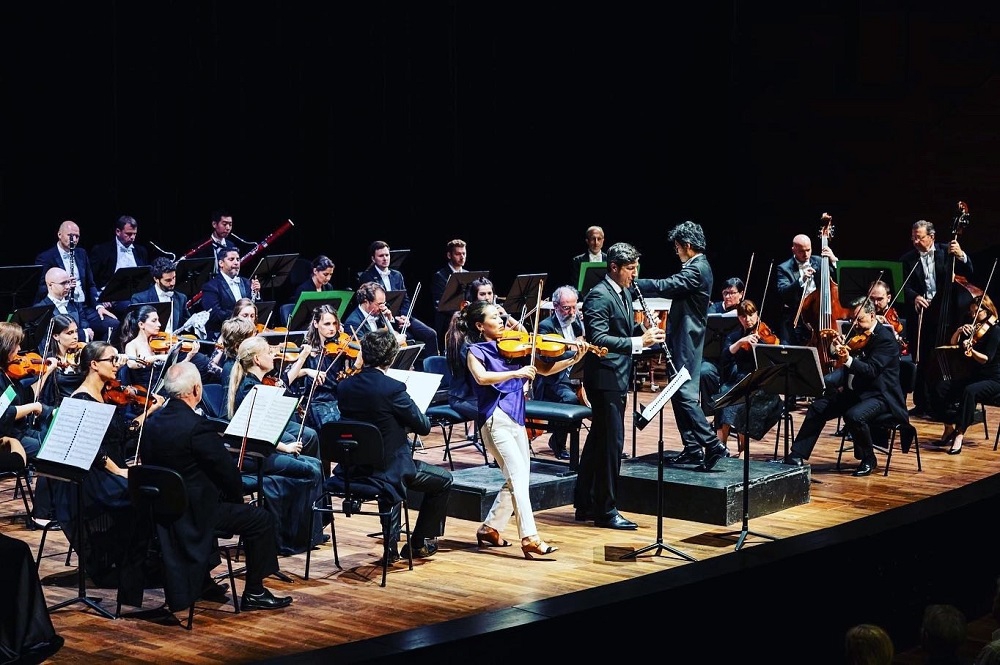

赤坂智子の左がレイ・チェン(ヴァイオリン)

── 政治、企業など人間の社会活動すべてに共通する、響くお話だと思います。近年のご活動と、これからの目標をお聞かせください。

赤坂 今年はムジークフェラインの室内楽シリーズのプログラミングを任されたり、スペインや北欧の音楽祭に行ったり…「何でも屋」すぎますね(笑)。あと年齢のせいか、次の世代に伝える活動が多くなりました。ジュネーヴ国際音楽コンクールの審査員とか音楽祭でのマスタークラスとか。先ほどの話にも通じますが、指導においてもイメージが先で、そこに現実を近づけてゆく。この順番は間違えないようにしたいですね。相手を否定せず。私は民主的な世界が好きです。

最近、冬の間はローマにいます。楽しいですよ。開放的で。それに冬の天気の良さ。人も、チーズひとつで大喧嘩している夫婦がいたりして、そういう方が私にとっては大事な気がします。今後は活動の中心にしていきたいですね。

イスラエル・チェンバー・プロジェクト(ICP)との出会い

── そんな赤坂さんにとって、ICPとの出会いはどのようなものだったのでしょうか。

赤坂 ICPは今年で創立17年ですが、創立前、18~20年前にティビ(註:クラリネットのティビ・ツァイガー)とフランス、ブルゴーニュのブリオネで開催されたフェスティバルで共演し、その後も連絡は取り合っていました。創立後、ICPは組織が大きくなるにつれ、タベア・ツィンマーマン(ヴィオラ)、アンチェ・ヴァイトハース(ヴァイオリン)、ジョナサン・ビス(ピアノ)などゲストを呼ぶようになり、私は10年ほど前にまず代役として呼ばれました。シュリ・ウォーターマンというヴィオリストが病気になって声がかかったんですね。ベートーヴェンのクロイツェル・ソナタのピアノ五重奏版と、彼らは委嘱作品を必ず入れますからガーシュウィン『ポーギーとベス』編曲版も演奏して。それからゲスト・アーティストとしてよく参加するようになりました。今回は「シーズンゲスト」ですが、コンサート・ツアーで各地を回る時の参加です。最長で演奏会10回くらいでしょうか。ICPはニューヨークにも拠点がありますから、シーズンゲストにもアメリカン・リーグとユーロピアン・リーグがあります。私はタベアやアンチェと同じユーロピアン・リーグ。

── ICPはハープが入って、ユニークな編成ですね。そしてイスラエルのグループである、というアイデンティティがはっきりある。

赤坂 シヴァン・マゲンは現代最高のハーピストの一人だと思います。何というか、ゴツい音楽家ですね(笑)。彼が入ることはICP結成時のアイディアであり、創設メンバーです。レパートリーの幅が広がり、色彩が華やかになります。今回もプログラムⅠで演奏されるハイドンのピアノ三重奏曲やシューマン「幻想小曲集」ではピアノ・パートにハープを用いて、響きが変わって面白いですよ。彼を中心にプログラムを組むんです。

イスラエルは小さな国で、ミュージック・スクールはありますがこれも小さく、音楽家はだいたい皆一緒に育っています。兵役もありますし。ベルリン・フィルのガイ・ブラウンシュタイン(ヴァイオリン)やアミハイ・グロス(ヴィオラ)もそうですね。エルサレム弦楽四重奏団のサーシャ(第1ヴァイオリンのアレクサンダー・パヴロフスキーの愛称)もICPで一緒に弾いていました。作曲家もネットワークがあって、「この人はこういうのが得意だ」といった情報が共有され、作品委嘱に生かされます。

── ICPのアンサンブル、音楽性についてどうお感じになられますか。

赤坂 無駄なことはしません。飾り気がなく、ゴツいというか。リハーサルでは議論が多いですね。理知的ですが、といっても理知に感情が入るドイツとは違い、個人の自由が確保されています。ですから、やっていて楽ですね。理知的でも、互いへのケアがあれば問題ありません。

── 赤坂さんから見たそれぞれのメンバー像をお聞かせください。

赤坂 まず、ICPの頭脳はアサフ・ヴァイスマン(ピアノ)ですね。マネージャー的で、コミュニケーション力が高い。ティビ・ツァイガー(クラリネット)はアンサンブルの音楽的コアで、お父さん的です。ミハル・コールマン(チェロ)は幼いころからティビの知り合いで、二人は結婚しています。彼女はいわば肝っ玉母さんで、みんなの良いところをしっかりとらえています。シヴァン・マゲン(ハープ)は浮世離れした芸術家で、ミサイル警報が鳴っていても(註:後述のイスラエルをめぐる情勢参照)寝ていたりします。ちょっと“クイーン(女王様)”的なところもあります。ダニエル・バード(ヴァイオリン)は皆にかわいがられる子供的ポジションで、チャーミング、子犬のようですね。ムードメーカーです。

「チェンバーミュージック・ガーデン2025」の聴きどころ

── ICPの演奏会プログラムは、そうしたメンバーの方々の豊かな個性を生かすことが念頭に置かれているのでしょうか。

赤坂 誰がどの曲に向いているか彼らはわかっていて、たとえるなら創作料理屋的ですね。「このメニューならこの人」的な。シーズンゲストについても同様です。それぞれの個性が信用されています。もちろん、演奏会にテーマを設定することもあります。

── CMGでの6/19公演、プログラムⅠはハイドン、ブルッフ、マルティヌー、シューマン、ブラームスと実に多彩な曲目ですが、これは背後にどんなテーマがあるのでしょうか。

赤坂 ボヘミア的な色彩、土臭い東ヨーロッパの空気感を出したいという意図があると感じています。ハイドンもハンガリーにいましたし、ブラームスはピアノ四重奏曲第3番で、第1番ほどではないけれどそういうところがありますね。

ICPのメンバーはいろいろなルーツを持っていますので、引き出しが多く、それがプログラムにも反映されてくるという側面があります。

── 一方でICPの演奏会やCDのプログラムを見ると、グローバルな感覚も強く感じます。

赤坂 そうですね。北米が拠点のひとつですし、ミハルはオーストラリア出身だし。彼らはたとえばジュリアード音楽院などにかつて移民のユダヤ系ロシア人やフランス人教授がいた時代に、そういう人々から学んだ最後の世代でもあり、色々な国や民族の音楽性の「良いところどり」ができていると思います。

── そこに日本からの来た赤坂さんが加わっての化学反応が楽しみですね。CMGでの6/21公演、プログラムⅡは一転、前半ではフランスの作曲家、ドビュッシーとカプレが登場します。

赤坂 これはシヴァンのハープを中心とした選曲ですね。彼は後半の「英雄」では出演しないので。先ほどもお話したように、彼らは必ず1曲委嘱作品をプログラムに入れますが、今回のコーエンの『蛍の哀歌』(※演奏動画をページ下部に掲載)、私は弾いたことがないけれどもとても美しい曲です。

── そして後半の交響曲第3番「英雄」の室内アンサンブル版(※演奏動画をページ下部に掲載)が大いに注目されますが。

赤坂 この曲を今回のプログラムに入れるかについては議論がありました。まず長い曲なので、編曲者からも3楽章のみで良いのでは、という声がありました。それに政治的にもセンシティヴな時期ですしね。

── それはこの曲がナポレオンという「独裁者」と関係が深い、という意味においてでしょうか。

赤坂 やめるべきという意見もありましたが、最終的には皆、今こそ「平和のためのヒーロー(英雄)が必要なんだ」というメッセージを演奏に込めることで一致しました。この曲にはベートーヴェンがダブルセンス(二重の意味)を込めていますしね(註:当初この交響曲はナポレオンに献呈され、イメージ的にも重なる部分があったが、ナポレオンが「皇帝」になったことに怒ったベートーヴェンが献呈を取り消した)。私たちは以前この編曲を、シェーンベルクの『ナポレオンへのオード』(シェーンベルクがヒトラーとナチスへの強い非難を込めて書いた作品)と一緒に演奏したこともあります。

現代の音楽家として、政治的な事柄は無視できません。イスラエルは今、国が割れています。これは現地に行かないとわかりません。ネタニヤフの辞任を求める大きなデモが毎日のようにある一方で、滞在時に2回ミサイル警報でシェルターに入ったこともあります。

とにかく戦争はやめてほしい。ICPのメンバーは、国を捨てることはできないし、葛藤を感じています。心が割れて、痛んでいるのです。

── とても重い現実を伺いました。私たちも他人ごとでなく、ICPの「英雄」を受け止めたいと思います。そして「英雄」の室内楽版、音楽的にも非常に面白い試みだと思いますが、いかがでしょう。

赤坂 こういうふうになるんだ、と発見があります。ストリングスは各パート一人で弾かなくてはなりませんが、ルバートやスビト・フォルテなど、オーケストラではオブラートに包まれてしまうかもしれない表現を、室内楽ならば出してゆける。ベートーヴェンが本当にやりたかったことを、ラディカルに表現できる気がします。小川響子(ヴァイオリン)さん、上野星矢(フルート)さんとの共演も初めてで、楽しみです。

── 交響曲の室内楽版というと、冒頭に話した、赤坂さんと最初にお会いしたATMアンサンブルの演奏会を想い出しますね。

赤坂 本当ですね(笑)!

── ICPの皆さんとの共演を楽しみにしています。今日はありがとうございました。

-

【演奏動画】ベートーヴェン(シャピロ 編曲):交響曲第3番 変ホ長調 作品55「英雄」(室内アンサンブル用編曲)

(イスラエル・チェンバー・プロジェクト公式YouTubeチャンネルより)